应急科普|农村村头无敌“大喇叭”的前世今生

湖南省应急管理厅 yjt.hunan.gov.cn 时间:2020-02-17 12:02 【字体: 大 中 小】

近日来,为了将疫情信息防疫知识宣传到位,各村镇社区的大喇叭紧急上岗,成为抗疫宣传一线的骨干力量。

这几天河南村长大喇叭火了,来听听隔壁几个村的咋样,一样硬核

二十世纪七八十年代,大喇叭作为农村地区最主要的信息传播工具,曾长期发挥着重要作用。村干部通过大喇叭下发通知、安排工作、提供便民信息;农民通过大喇叭收听广播了解国家大事。随着时代的变迁和人们生活水平的提高,农民的生产、生活方式发生了巨大变化,响了几十年的“大喇叭”逐渐沉寂。

没想到,这一被历史“淘汰”的物件又被基层工作者捡了起来,并在当前产生了不可替代的传播效果。

1923-1949:萌芽时期

我国最早的广播电台始于1923年1月23日美国人E·G·奥斯邦在上海创办的“大陆报——中国无线电公司广播电台”(呼号XRO),之后广播在我国开始流行,成为一种颇具影响力的新媒介。

奥斯邦电台所在大来洋行,图源网络

1923年1月23日晚 大陆报首播,图源网络

在1949年以前,不论是以梁漱溟为代表的“乡村建设派”,还是国共两党,都认识到广播能对基层民众起到的教化作用。20世纪30年代,国民党曾组织过“广播无线电台”的基层收音工作,共产党也在革命根据地进行过“广播下乡”的试验,但由于覆盖范围有限,没有产生较大的影响。

哈尔滨无线电广播,图源网络

中华人民共和国成立以来,从最高领导人到基层政府都极为重视广播对农民的宣传教育功能。从1949年《共同纲领》第四十九条“发展人民的广播事业”,到1955年第三次全国广播工作会议确定重点发展农村广播网;从1965年第九次全国广播工作会议讨论如何办好面向农村广播,到改革开放后的“村村通广播电视工程”,多年来,正是通过农村广播,国家的声音被传送到田间地头,农民和国家通过电波紧密地关联在一起。

1949-1956:“大喇叭”草创

1949-1956年是农村“大喇叭”建设的起步阶段。1949年6月5日,经中共中央决定,中央广播事业管理处改组为广播事业局。

中央广播事业局所在地,图源网络

1950年4月22日,新闻总署正式发布了《关于建立广播收音网的决定》,其中指出:“无线电广播事业是群众性宣传教育的最有力的工具之一,特别是在我国目前交通不便、文盲众多、报纸不足的条件下,利用广播进行宣传和动员,可以发挥极大的作用。”

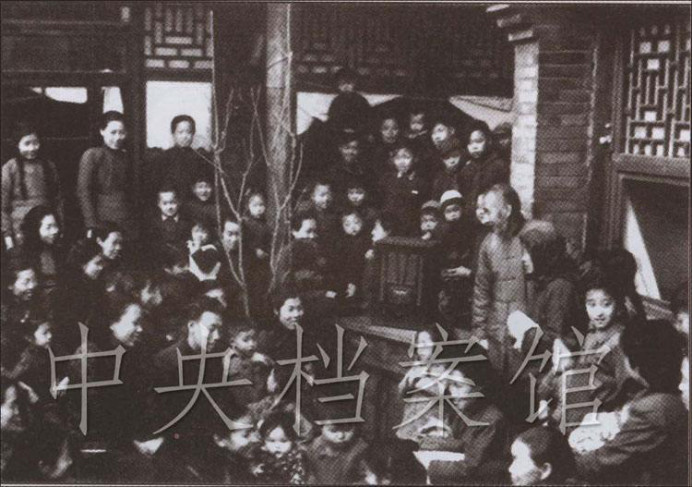

北京市市民在收听《婚姻法》的广播,图源网络

广播收音网的建立开启了新中国“广播下乡”的历史进程。1952年4月1日,全国第一座以县为区域范围的广播站——吉林省九台县广播站正式播音。1952年12月召开的第一次全国广播会议肯定了九台县的经验,并决定向全国推广。经过两年的努力,到了1954年底,全国建成县广播站547个,中小城镇广播站705个,有线广播喇叭49854只。借助于这些大喇叭,国家的声音终于可以第一时间传递到田间地头。

20世纪农村广播站播音室,图源网络

1955年10月11日,毛泽东在中共中央七届六中全会上明确提出“发展农村广播网”的要求。在12月21日《征询对农业十七条的意见》中他又提出:“在七年内,建立有线广播网,使每个乡和每个合作社都能收听有线广播。”在中央的号召下,到1956年底,全国县级广播站达1458座,广播喇叭增至50.67万只。

上个世纪的农村大喇叭,图源网络

此外,这一时期我国农村广播一直借鉴参照“苏联模式”,后来,随着社会主义改造,尤其是“大跃进”的到来,我国农村广播很快走上了自己的建设轨道。

1957-1976:“大喇叭”发展

1957年至1976年二十年间,我国的社会主义建设可谓一波三折。不过,伴随着各种政治运动的发展,农村有线广播建设却迎来发展的高潮期。

在“大跃进”期间,全国上下响应号召,大力发展广播电台,农村有线广播网在原有基础上得到了空前发展。1960年全国建成县级广播站1600个,1961年则达到2万多个。广播喇叭从1957年的全国94万只,到1958年增至304万只,1959年到469万只,至1960年则高达604万只。

工人们收听“大喇叭”广播,图源网络

毫无疑问,与全国其他行业一样,这一时期的广播行业也存在着片面追求高指标的不良倾向。在1962年广播系统贯彻国家“八字方针”(调整、巩固、充实、提高)的过程中,农村有线广播站经整顿后停办了一部分,喇叭数量由1960年的604万只减少到1962年的548万只。

二十世纪的农村大喇叭,图源网络

不过,这种调整只是阶段性的。到1966年春,全国广播网的全面调整工作结束后,农村有线广播站的规模不仅很快恢复而且还超过了之前的数量。“文革”期间,农村广播呈现出进一步发展的态势。到1973年,全国有线广播网已基本普及。

农村有线广播维护常识宣传画,图源网络

1973年全国95%的生产大队和91.4%的生产队通了广播,全国农村有线广播喇叭已达9900万只,比“文革”前的870万只增加了10倍以上,61.5%的农户家里都有了广播喇叭。而到了1976年底,全国安装的有线喇叭发展到11300万只, 达到了农村有线广播建设历史上的最高水平。

农村有线广播维护常识宣传画,图源网络

可以说,这一时期广播不仅“下了乡”,而且“入了户”。农村有线广播网也迎来了它的发展高潮。

1978-2000:“大喇叭”衰落

1976年,“文革”结束,伴随着全党工作重心的历史性转变,广播事业的基本任务也起了变化。这一时期,国家对广播网的建设开始同电视网的建设相结合。

衰落的农村大喇叭,图源网络

1978年以后,伴随着电视网络的建设,有线广播在部分地区仍然有所修复和发展。但整体而言,有线广播在农村极盛而衰。以湖北襄阳县为例,1978年,该县有线广播线路长达4500公里,广播喇叭超过14万只,有线广播入户率达64.7%。但1979年以后,该县的广播喇叭数量就逐年下降。到1989年6月,全县广播线路仅长1480公里,广播喇叭数量也只剩7365只。1990年以后更是每况愈下。

衰落的农村大喇叭,图源网络

不过,在农村有线广播走向衰落的同时,新的广播形式如调频广播,却获得了发展的机会。1983年召开的第十一次全国广播电视工作会议确立了“四级办广播、四级办电视、四级混合覆盖”的政策,这一政策调动了地方政府和社会力量开办广播电视的积极性,对于广播电视下乡起到了积极的推动作用。

广东一村镇的电视网络普及情况,图源网络

20世纪90年代中后期,我国开始实施“村村通广播电视”工程,“九五”期间(1995年-2000年),我国广播、电视的人口覆盖率分别由77.4%、88.3%增长到92.74%、93.65%,覆盖人口已达10亿左右。

普遍而言,电视比广播对农民更有吸引力。随着农村电视普及率的不断提高,单纯收听广播的农村人口日益减少。

2000年至今:“大喇叭”再发展

随着国家“新农村建设”工程的启动和开展,广播对构建农村公共文化服务体系所具有的战略意义重新受到重视,我国的农村广播事业进入了新的发展阶段。

2005年到2006年间,系列中央文件的出台让农村广播电视的地位由此得到了进一步提升,成为国家战略的组成部分。与此同时,村头的“大喇叭”和乡村调频广播作为农村的“公共传播媒介”,再次被一些地区重视起来。

农村大喇叭系统总体结构图,图源王志明论文

2003年3月28日,中国第一家乡村广播——陕西电台乡村广播成立,在之后几年间,近15家省级乡村广播频率相继开播。辽宁、山东、湖南、江西等地纷纷建立其富有本土特色的对农广播台各自独立地发展。从2004年下半年开始,浙江省金华市就积极重建农村广播网,通过安装户外喇叭,让田间地头的农民们又听到了久违的广播声。

农村大喇叭县级管理平台系统结构图,图源王志明论文

2006年8月,辽宁人民广播电台等牵头在湖南长沙成立“中国农村广播协作网”时,天津人民广播电台也跨出了联盟的步伐,联合天津11个区县电台共同打造天津区县联盟广播,引领中国广播界掀起了一股农广联盟的高潮。“中国农村广播协作网”在成立一周年之际,由辽宁电台乡村广播牵头发起,联合十一家省级专业对农广播频率参与推出了《全国农村广播大联播》这一档专业对农节目。“大连播”在节目设置上分为《东南西北致富经》和《市场探探探》两个板块,栏目于每周六在各参与台同时播出。

农村大喇叭乡镇、村级发射平台结构图,图源王志明论文

除了信息宣发与益智娱乐作用外,大喇叭也被开发出新的功能。在突发灾害性事件中,广播被发现能承担起应急预警的功能。2008年汶川地震后,我国正式启动了国家应急广播体系建设工作。2014年9月16日,由国家新闻出版广电总局主办、中央人民广播电台承办的首届“国家应急广播大会”在北京召开,标志着应急广播体系建设已成为我国新时代的一项重要国家战略。

村长通过大喇叭通知村民注意极端天气

2013年6月,“大喇叭”在湖北荆州村头重新响起,物联网让手机成为广播。报道称,与传统广播不同的是,现在的大喇叭不仅能为村民们带来包括科普、法律、农业生产、农村生活等方面的新信息,通过移动物联网技术的应用,手机就能直接播广播,消息传递更迅速。与此同时,每个大喇叭都安装了一个‘智能芯’,这样,工作人员在荆州市广电大楼的全市广播播控平台就可以通过互联网,实时了解各级广播运行的状况,并实现远程操控,真正做到全市广播一张网,大大减少了人力、物力、财力投入。”

电视剧《乡村爱情故事》片段:象牙山要开运动会,刘能用大喇叭广播

科技的迅猛发展,让当年的广播喇叭早已淡出人们的视线,如今,电视、电脑进入了农家。从广播喇叭、收音机到电视机,七十年来,它们见证了中国农民从解决温饱问题到富裕小康的发展历程,也见证了中国农民从封闭保守思想状态下解放出来,走向改革开放、走向农业现代化的历程。

乡村大喇叭,图源网络

技术在发展,更新更高科技的传播媒介在不断涌现,但是我国1949年以来所构建的深入社会毛细血管的街头巷口大喇叭仍具有强大的社会动员功能。高密度低成本的大喇叭是我国最强大的信息PUSH终端之一,抗疫时期,每个小区、每个村口循环着的广播,是疫情时期加强社会宣传的重要工具,为大喇叭点个赞。

参考资料:

潘祥辉:《 “广播下乡”:新中国农村广播70年》,《浙江学刊》,2019年第6期,第4-13页。

王志明:《农村大喇叭试点组网与应用》,《广播与电视技术》,2018年第45卷第8期,第118-122页。

郭习松:《从分化到融合中国涉农媒体发展研究》,武汉大学2015年博士学位论文。

李慧玲:《农村有线广播的历史和现状》,《青年记者》,2007年第9期,第55-56页。

丁振涛:《农村广播喇叭留下的追忆》,《牡丹》,2019年第32期。

(国家人文历史 作者:樵棂)

网站首页

网站首页

湘公网安备43011102001644号

湘公网安备43011102001644号